Depuis les premières représentations picturales jusqu’aux performances les plus radicales de l’art contemporain, le feu traverse l’histoire de l’art comme une obsession récurrente. Énergie vitale et destructrice, il est à la fois sujet de représentation et matériau d’expérimentation. Cette ambivalence, entre symbole et pratique, éclaire (c’est le cas de le dire !) la manière dont les artistes se confrontent à l’imaginaire du feu.

© Wikipedia

© Wikipedia Le feu représenté : mythe, sacré et catastrophes

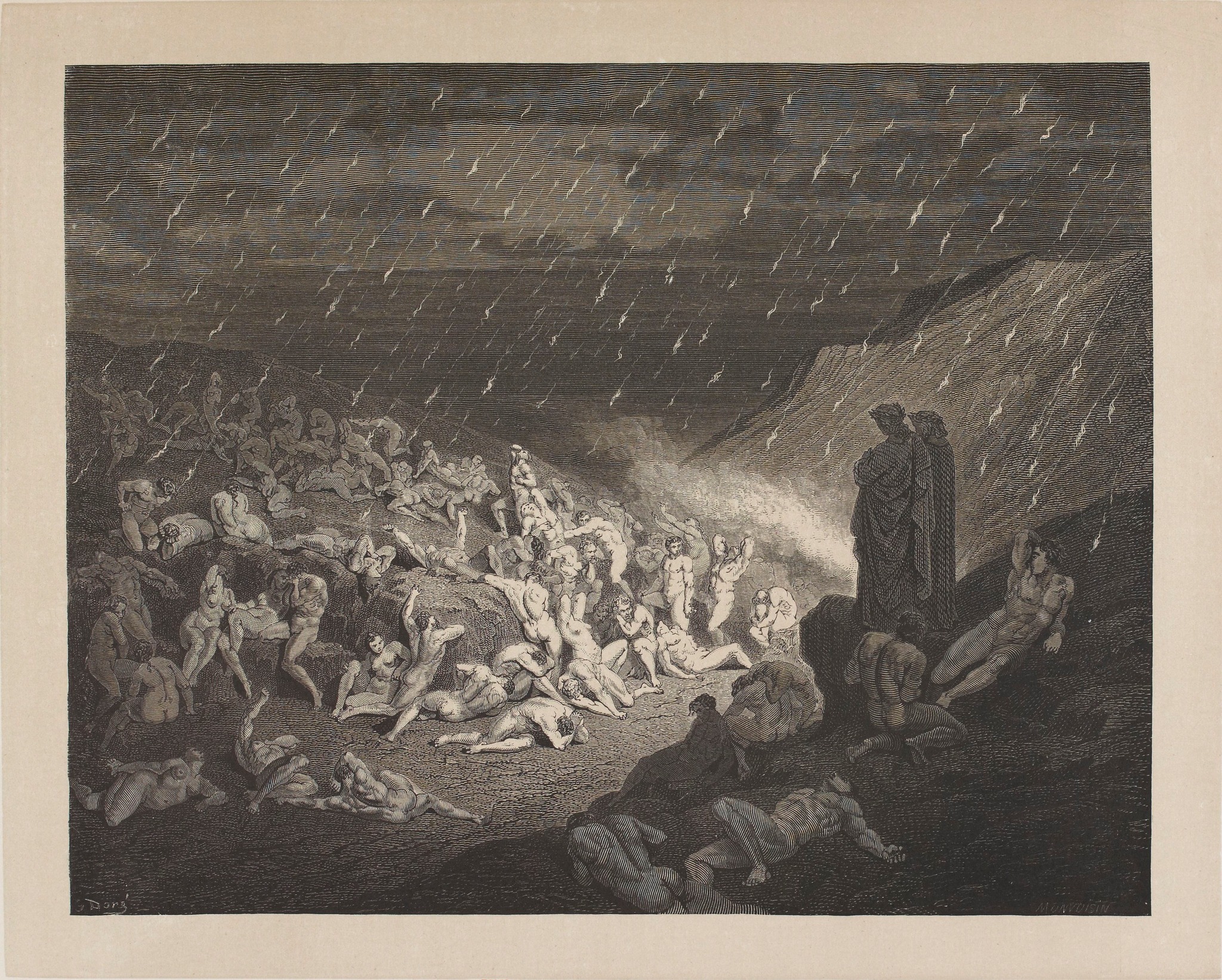

Dans les beaux-arts, le feu est d’abord convoqué comme signe et métaphore. Héritée des mythes antiques, la figure de Prométhée incarne le don sacré de la flamme, source de savoir et de transgression. Dans les illustrations de la Divine Comédie par Gustave Doré, le feu infernal devient instrument de châtiment éternel, image terrifiante de l’au-delà. Mais le feu peut aussi se faire lumière intérieure : Georges de La Tour en fait un motif central dans ses peintures, notamment la Madeleine à la veilleuse, où la flamme vacillante ouvre un espace de méditation et de recueillement.

À l’opposé de cette intimité spirituelle, Joseph Turner choisit l’éblouissement et la violence du brasier. Dans The Burning of the Houses of Lords and Commons (1834–1835), les flammes dévorant les bâtiments londoniens deviennent un spectacle sublime, à la fois catastrophe et source de fascination esthétique. Francisco Goya, quant à lui, représente l’incendie comme une tragédie humaine, une épreuve de fragilité et de désespoir. Le feu, dans ces œuvres, est l’intrus qui déchire l’ordre du monde.

© Gustave Doré

© Gustave Doré  © Wikimedia

© Wikimedia  © Wikimedia

© Wikimedia Le feu utilisé : matière et processus

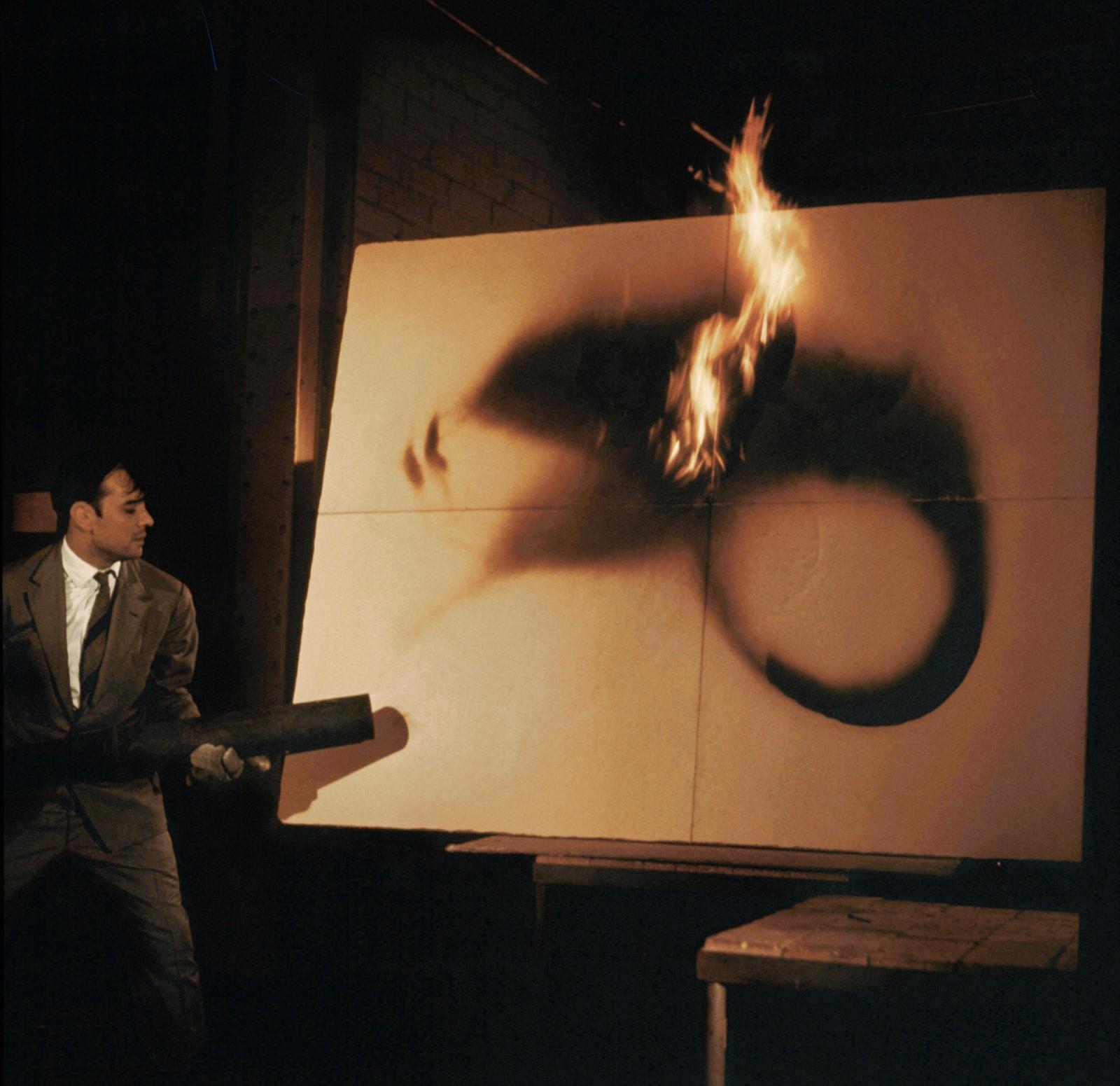

Avec le XXe siècle, une bascule s’opère : le feu cesse d’être seulement représenté, il devient outil de création. Yves Klein, dans ses Fire Paintings (1961), utilise le lance-flammes comme pinceau, inscrivant la combustion sur la toile comme trace cosmique et geste performatif. Otto Piene, du groupe ZERO, expérimente lui aussi les empreintes de flammes et de fumées, transformant la combustion en technique picturale.

L’italien Alberto Burri, marqué par la guerre, brûle plastiques et toiles pour donner naissance à ses Combustioni. Le feu, ici, n’est pas seulement destructeur : il devient cicatrice et mémoire, matière blessée qui témoigne. Dans un autre registre, Ana Mendieta inscrit des silhouettes de feu dans le paysage, mêlant rituel féminin et fusion avec la nature. Plus tard, Cai Guo-Qiang projette ses explosions de poudre et de feux d’artifice dans le ciel, transformant l’élément en fresque éphémère et monumentale, entre fascination cosmique et critique politique (la poudre étant à la fois art et arme).

© Harry Shunk and Janos Kender J.Paul Getty Trust. The Getty Research Institute, Los Angeles. (2014.R.20)

© Harry Shunk and Janos Kender J.Paul Getty Trust. The Getty Research Institute, Los Angeles. (2014.R.20) © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

© Ana Mendieta

© Ana Mendieta Une vidéo retraçant l’histoire artistique de Cai Guo-Qiang

Feu paradoxal : entre perte et création

Ces pratiques soulignent la dialectique fondamentale du feu dans l’art : il détruit, mais il révèle, il efface, mais il trace. Cornelia Parker en a donné une image saisissante et nouvelle avec Mass (Colder Darker Matter) en 1997, installation composée des restes carbonisés d’une église frappée par la foudre et s’étant partiellement consummée. Suspendus comme des fragments de mémoire, ces débris transforment la destruction en méditation poétique.

Aussi, n’oublions pas que le feu contemporain est porteur d’enjeux politiques et écologiques : il rappelle la fragilité des paysages menacés par les incendies, il incarne la violence sociale de la révolte, mais il demeure aussi source d’une énergie créatrice irrépressible.

Ainsi, qu’il soit représenté dans les tableaux de Joseph Turner ou manipulé dans les performances pyrotechniques de Cai Guo-Qiang, le feu apparaît comme une métaphore de l’art lui-même : puissance à la fois dangereuse et féconde, risque assumé, promesse de transfiguration. Dans sa capacité à illuminer et à détruire, à purifier et à ravager, le feu révèle cette vérité paradoxale : toute œuvre est une combustion.