D’Albrecht Dürer à Lotte Laserstein, en passant par Rembrandt ou Frida Kahlo, l’autoportrait fascine, intrigue, interroge. Pourquoi les artistes se représentent-ils eux-mêmes ?

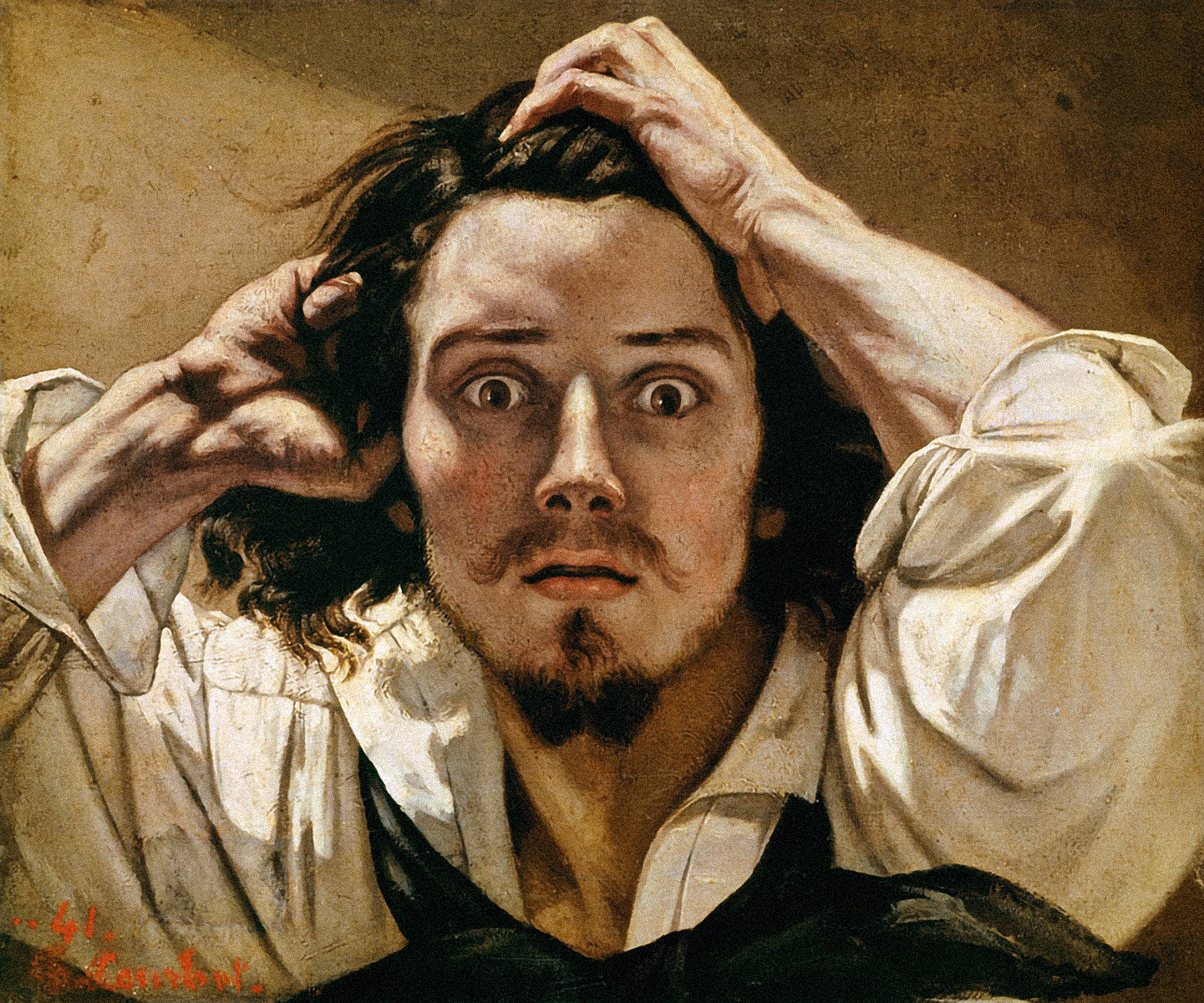

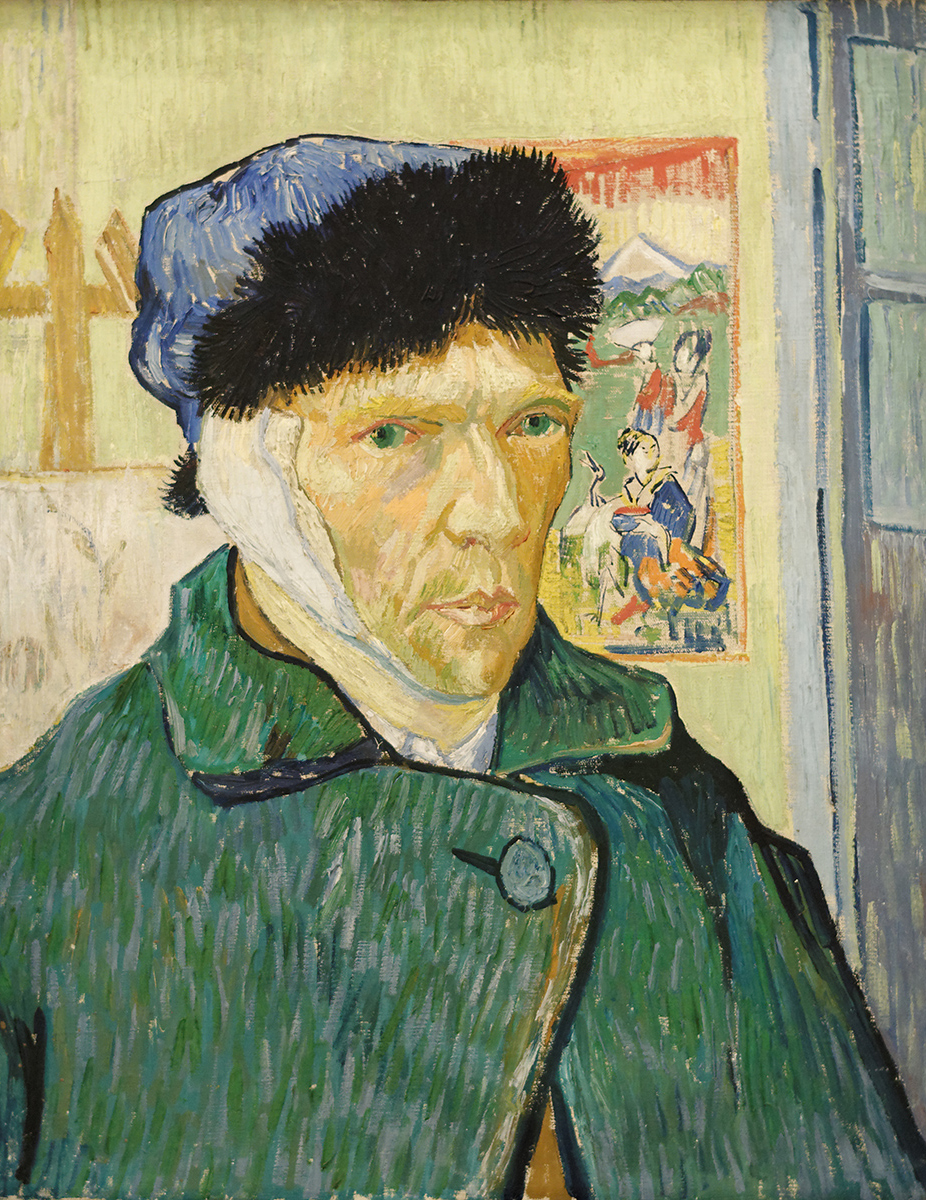

L’autoportrait trouve ses racines dans la Renaissance, époque où l’artiste émerge de l’anonymat médiéval pour revendiquer un statut d’auteur. Avec le miroir comme outil essentiel, et l’essor du portrait comme genre artistique autonome apparaissent les premiers autoportraits répertoriés. Albrecht Dürer, maître allemand du XVIe siècle, est souvent cité comme l’un des premiers à s’être peint avec une telle assurance, notamment dans son « Autoportrait en Christ » de 1500, où il se donne une pose frontale sacrée. L’autoportrait devient très vite un champ d’exploration pour les plus grands noms de la peinture occidentale. Rembrandt en fait un véritable journal visuel : plus de 80 autoportraits traversent les âges de sa vie, des premières esquisses de jeune homme ambitieux jusqu’aux visages burinés par les drames personnels et la ruine. Vincent Van Gogh, lui, dans l’isolement de Saint-Rémy, se peint lui-même une trentaine de fois, à défaut de modèle, mais surtout pour sonder sa propre instabilité mentale : « Je me suis peint moi-même, car je n’avais pas de modèle », écrit-il même à son frère Théo en 1888.

© Wikipédia

© Wikipédia  © National Gallery, London

© National Gallery, London Tantôt miroir de l’âme, affirmation de statut, exercice technique, jeu de rôle, dialogue avec la postérité ou question identitaire, l’autoportrait est une pratique artistique aussi intime que théâtrale. Il se décline en autoportraits directs, caméos discrets, mises en scène symboliques, voire performances contemporaines. Les artistes révèlent autant leur vision du monde… que leur regard sur qui ils sont et l’humanité qu’ils revêtent. Qui plus est, quoi de plus disponible comme modèle que l’artiste lui-même ?

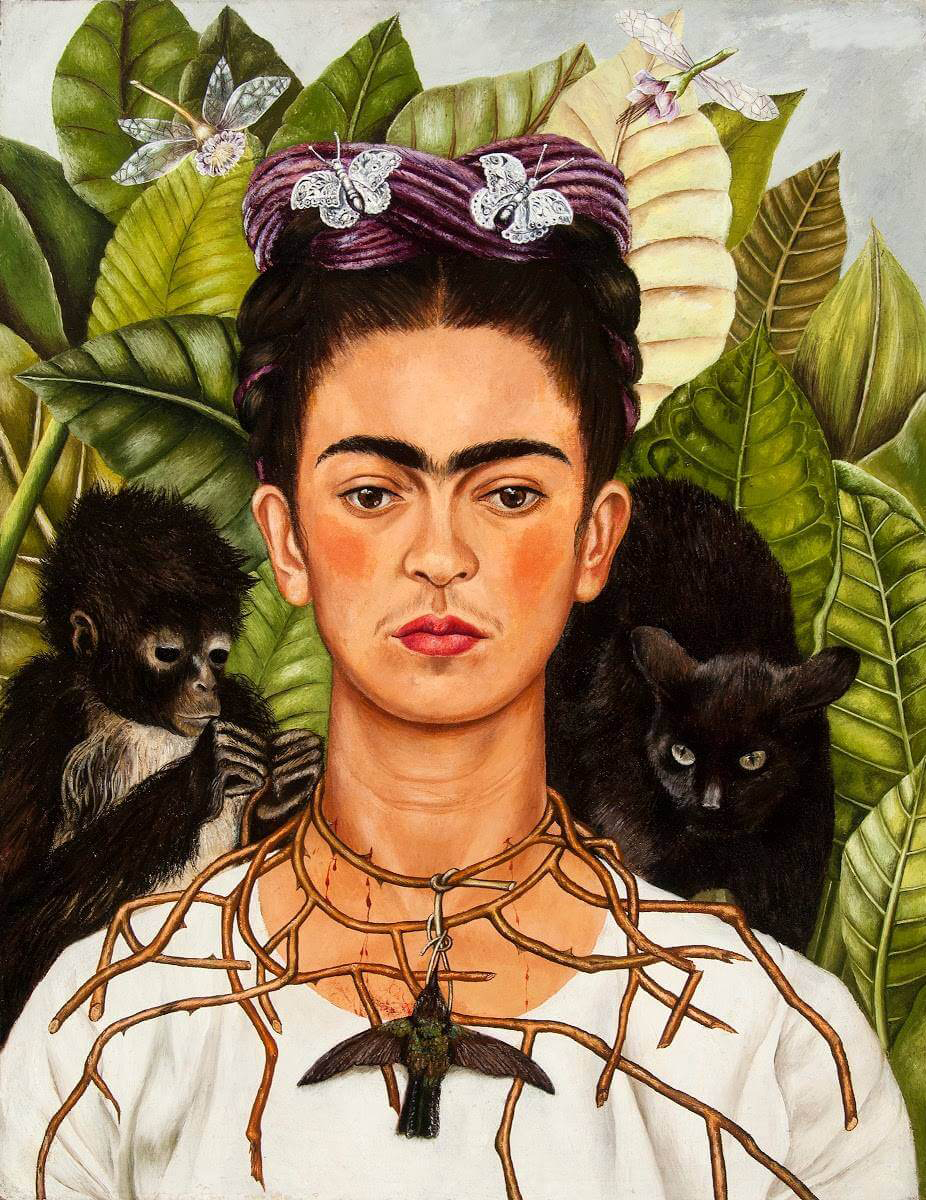

C’est un moment pour l’artiste qui lui permet de faire une introspection, mais aussi de manipuler son image comme matière plastique. Au fil du temps, ce genre a évolué du témoignage identitaire à une forme conceptuelle, questionnant les normes, les genres, les codes sociaux. L’autoportrait n’est néanmoins jamais neutre ; il révèle autant qu’il dissimule. Frida Kahlo disait : « Je me peins moi-même parce que je suis souvent seule et que je suis le sujet que je connais le mieux. »

Ainsi, loin d’être un simple narcissisme, se peindre soi-même est un geste de pensée. L’artiste y affirme sa singularité, sa vision, sa place dans l’histoire … ou en joue. Il nous interpelle et change le classique « Qui suis-je ? » en « Qui regardons-nous ? »

L’autoportrait est donc un exercice à plusieurs visages… si l’on peut dire !

© Wikipédia

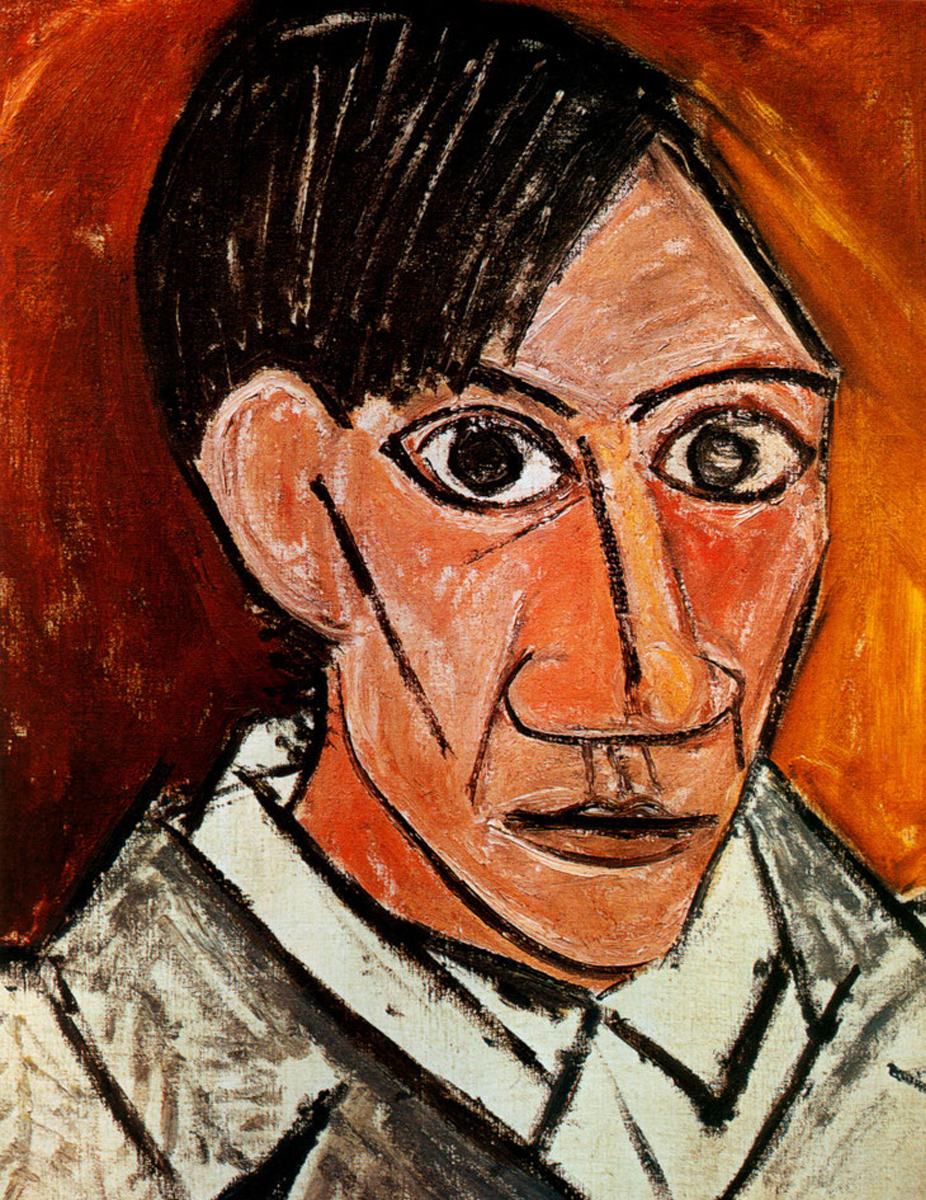

© Wikipédia Il peut prendre l’apparence d’un face-à-face frontal quand l’artiste se regarde dans le miroir et vous fixe à son tour ; Rembrandt explore ses rides, Élisabeth Vigée Le Brun est souriante quand le déjà cité Van Gogh affronte donc ses propres démons. Il peut également s’agir de mettre l’artiste en action où ce dernier se montre au travail, pinceau à la main ; Artemisia Gentileschi ou Norman Rockwell en font le théâtre de leur maîtrise. Le jeu de rôle ou l’idée de masque ne sont jamais très loin non plus chez de nombreux peintres. Pour Egon Schiele, Frida Kahlo ou Cindy Sherman, l’autoportrait devient métamorphose : corps tourmenté, double culturel, déguisement quelque peu cinématographique. Pour d’autres enfin, l’autoportrait est un caméo, un clin d’œil : Paul Véronèse, Gustave Courbet ou Diego Velázquez s’insèrent discrètement dans une composition plus large ; ils deviennent témoins et auteurs à la fois.

Voici donc quelques autoportraits célèbres de l’histoire de l’art :

© Wikipédia

© Wikipédia © Wikipédia

© Wikipédia © Wikipédia

© Wikipédia © Pablo Picasso

© Pablo Picasso © Egon Schiele

© Egon Schiele © Frida Kahlo

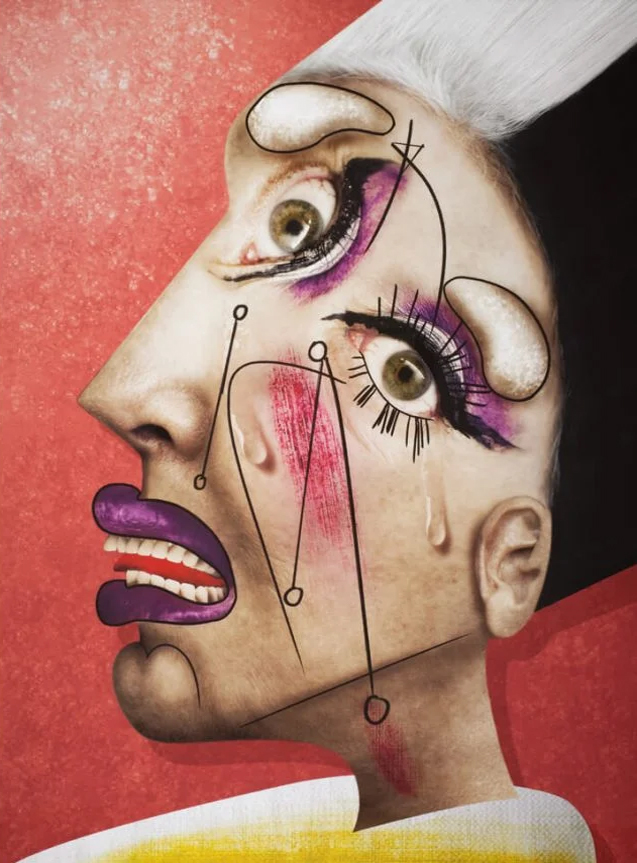

© Frida KahloAujourd’hui, entre réseaux sociaux, selfies, avatars et identités fluides, la question de l’image de soi est plus que jamais au cœur de nos sociétés. Les artistes contemporains poursuivent cette exploration en privilégiant la photographie, la performance, la vidéo ou l’art numérique.

Sophie Calle, Marina Abramović, ORLAN et bien d’autres encore utilisent leurs propres corps comme supports d’expression. L’autoportrait ne vise donc plus seulement à se représenter, il sert à questionner l’identité, le regard de l’autre, la mémoire, le genre.

© Orlan

© Orlan  © Orlan

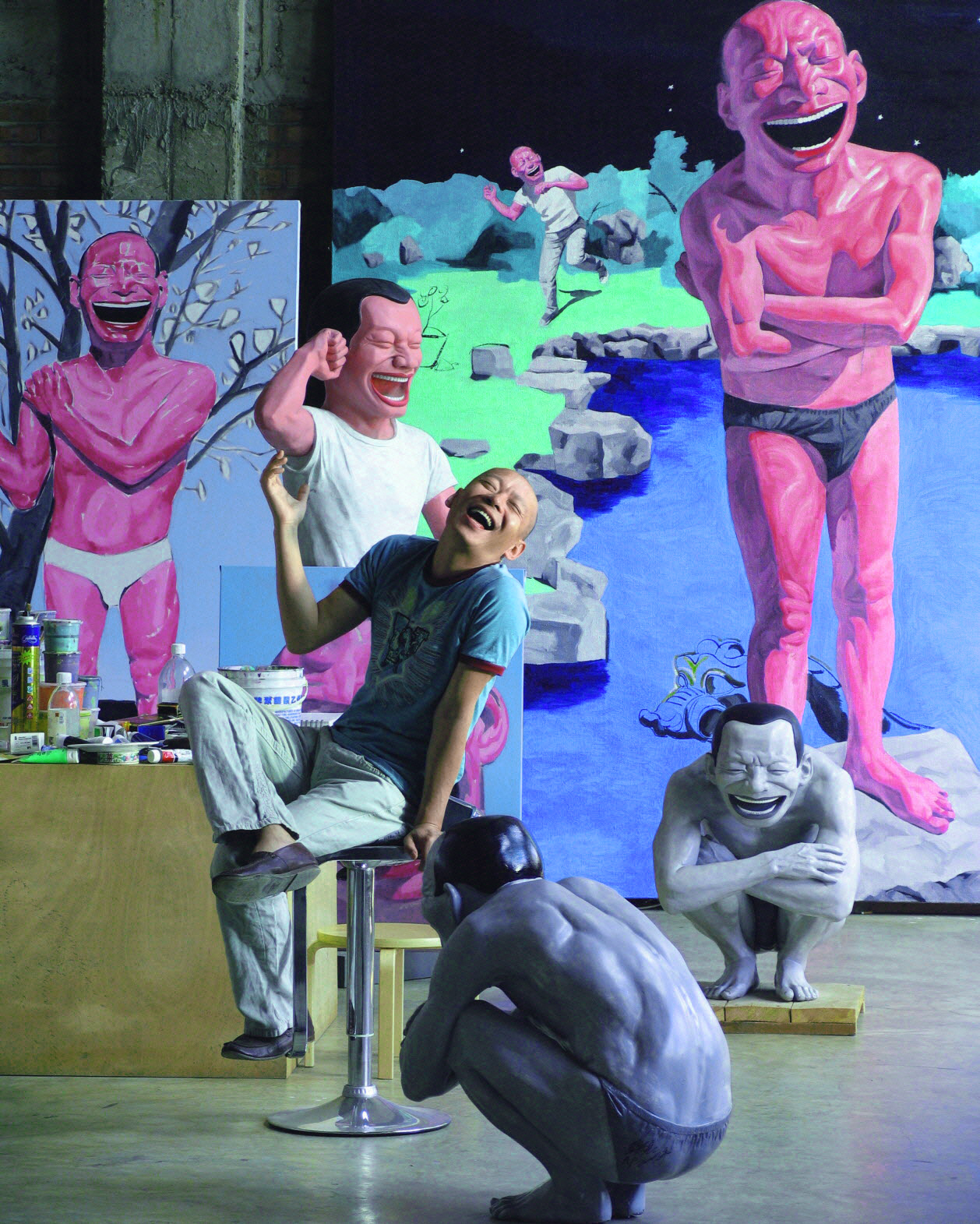

© Orlan Mais la peinture fait de la résistence. En effet, un artiste peintre amplement reconnu au XXIe siècle a marqué de son empreinte « l’art » de l’autoportrait : il s’agit du chinois Yue Minjun que l’on surnomme communément « l’homme qui sourit » du fait de ses peintures le représentant sous les traits d’un homme rose au large sourire. Un sourire fou, un sourire dénonciateur un sourire triste parfois même tragique : un contrepied à ce que le sourire pourrait représenter de prime abord.

© Yue Minjun Studio

© Yue Minjun Studio Se peindre soi-même est ainsi assurément bien plus que figer un visage : c’est s’inscrire dans le monde tout en s’en détachant. C’est affirmer sa présence, explorer ses failles, inventer son propre rôle. L’autoportrait est à la fois miroir (de l’âme), masque (social ou fantasmatique), et manifeste (artistique ou politique). C’est un territoire mouvant, où l’intime rejoint l’universel, où l’image devient langage.

Et c’est peut-être cela, au fond, la vocation profonde de l’artiste : se regarder pour mieux nous regarder.