Avec Zhang Xiaogang, Fang Lijun et Yue Minjun, Liu Ye fait certainement partie des peintres contemporains chinois les plus importants et les plus collectionnés. Né en 1964 à Pékin, son nom est pourtant rarement porté au pinacle tant il fait preuve de discrétion médiatique. Sa peinture est souvent associée à l’esthétique de l’art naïf alors qu’il s’agit là d’une œuvre bien plus complexe et nuancée. Sa peinture se caractérise principalement par des couleurs vives, des compositions épurées et des sujets apparemment innocents, mais qui cachent souvent une profonde mélancolie, une introspection et des références culturelles subtiles.

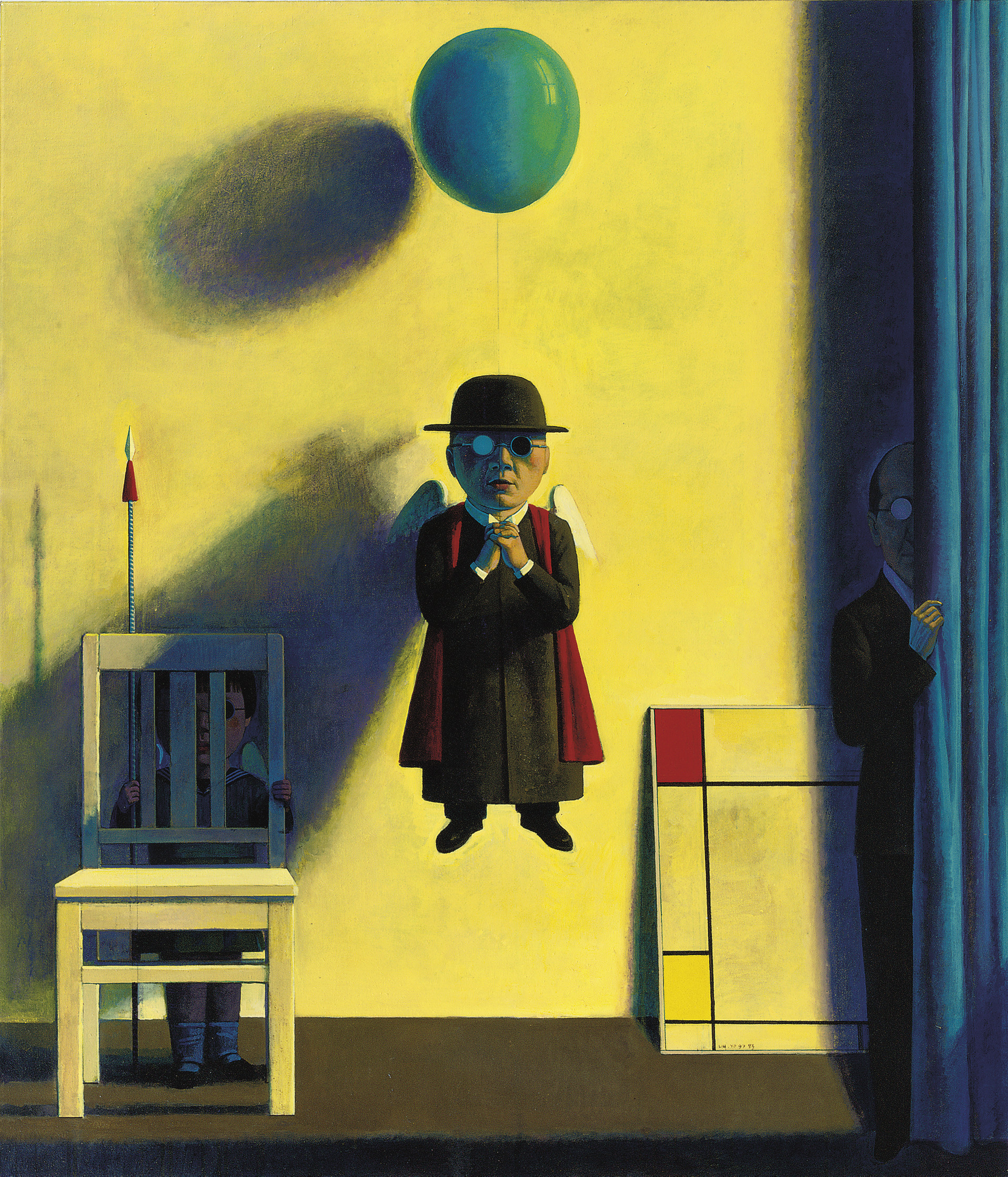

Liu Ye est né dans une famille d’intellectuels : son père était éditeur et sa mère était dramaturge. Cette influence familiale sur la lecture et la narration se ressent dans son œuvre, tout particulièrement dans le choix de certains de sujets, dont nous reparlerons plus tard. Il a étudié à l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin de 1984 à 1989 (département peinture murale). Après l’obtention de son diplôme, Liu Ye a poursuivi ses études en Allemagne, à la Hochschule der Künste de Berlin (1990–1994). Durant cette période cruciale dans le développement de son style unique, lui permettant de s’affranchir des conventions de l’art chinois de l’époque et d’explorer des influences occidentales, il réalise quelques œuvres s’inspirant du Surréalisme et du Modernisme, d’artistes comme Giorgio De Chirico, Gustave Courbet, Balthus ou encore René Magritte. Liu Ye retourne dès lors en Chine en 1994 et s’installe professionnellement à Pékin. En 1998, il est artiste en résidence à la Rijksakademie d’Amsterdam. C’est à ce moment qu’il a notamment découvert le personnage de Miffy de Dick Bruna, qui deviendra une influence majeure et récurrente dans son travail. D’ailleurs sa trajectoire artistique peut essentiellement se résumer en deux étapes ; la première autour de 1995–1999, la deuxième entre 2000 et 2009.

© Liu Ye

© Liu Ye Cette première étape, ou période suit les préceptes qu’il a intégrés dans ses études en Europe en continuant de fusionner des principes formels et des idées conceptuelles des cultures asiatique et occidentale. Il intègre des références directes et obliques à l’histoire de l’art, créant une iconographie personnelle riche. L’influence du peintre abstrait hollandais Piet Mondrian, qu’il a découvert lors de ses études à Berlin, est particulièrement notable. Liu Ye explore l’ambiguïté entre motifs figuratifs et abstraits, et Mondrian apparaît souvent dans ses œuvres, parfois même personnifiés. Des œuvres comme Dreaming of Mondrian et Crying Over Mondrian, en fin de période (puisque datées de 2000), en sont des exemples frappants. Aussi, contrairement à de nombreux artistes chinois contemporains de sa génération qui abordent des sujets sociopolitiques, Liu Ye choisit délibérément de s’en éloigner. Ses peintures de cette période sont une sorte de baromètre d’une époque où la référence au personnel, au subjectif, devient de plus en plus d’actualité. Le natif de la capitale chinoise explore des thèmes universels tels que la beauté, l’émotion et l’espoir, ainsi que son monde intérieur, ses idées et ses intérêts. Ce qui marque peut-être le plus une partie de son œuvre c’est son esthétique enfantine qui en fait revêt une profondeur cachée.

En effet, sous une surface joyeuse et un aspect proche du dessin animé ou de la bande dessinée, mais cachent des idées plus sérieuses et profondes sur l’histoire culturelle et sur celle de la Chine. Il utilise des personnages enfantins et des figures féminines, souvent avec des couleurs vives et des compositions précises. Il n’est pas rare d’y croiser des petites filles aux grands yeux, habillés d’uniformes ou en tenue de conte de fées, incarnant l’innocence et une certaine gravité. Aussi, des figures comme Miffy, Pinocchio, ou même des personnages de l’univers de Mondrian, sont intégrées de manière inattendue, créant un dialogue entre l’enfance, l’histoire de l’art et la culture populaire.

© Liu Ye

© Liu Ye Dans sa seconde période, Liu Ye continue à affiner son style et à explorer de nouvelles facettes de son art, tout en consolidant les thèmes qui lui sont chers. Cette décennie est particulièrement importante, car elle correspond à une période où ses œuvres les plus cotées ont été peintes. Artistiquement parlant, cela se caractérise par une forme de maturité stylistique : ses peintures deviennent encore plus épurées, répondant à des schémas précis ; il continue d’utiliser des couleurs vives et des compositions précises, mais avec une sophistication accrue. Son langage artistique devient plus distinct et reconnaissable. On y retrouve de manière encore plus explicite ses références à l’univers du livre et de la lecture (plus particulièrement avec sa série Banned Book (années 2000) où il représente des livres « interdits » ou censurés tel un commentaire subtil sur la liberté d’expression. Cette référence aux livres directe à son héritage familial et à l’importance de la lecture dans sa vie.

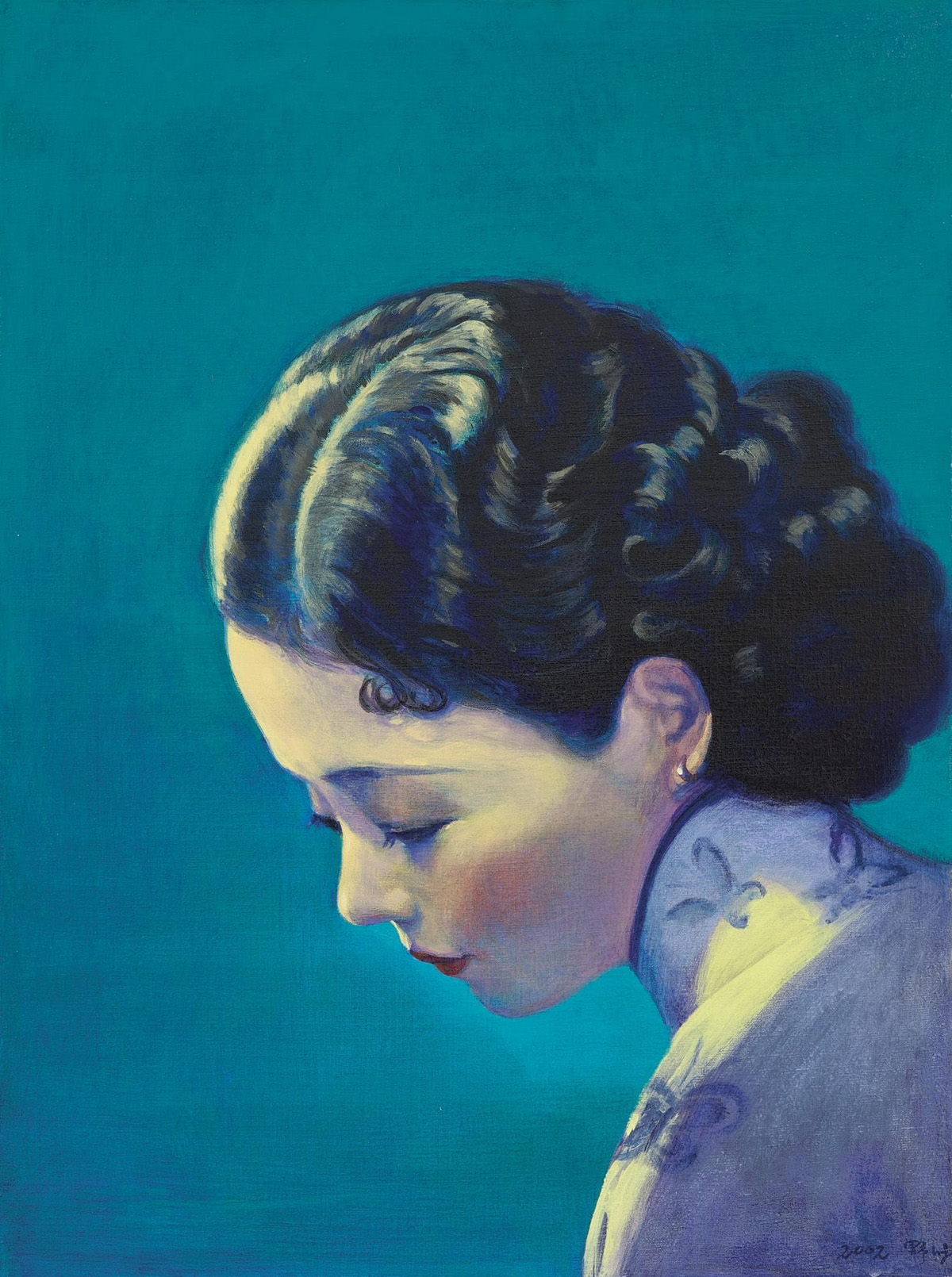

On retrouve cette référence également dans certains de ses sujets, comme lorsqu’il a réalisé le portrait d’Eileen Chang (2004) qui est à la fois une icône culturelle et romancière. Pour rappel, Eileen Chang (1920–1995) est une écrivaine sinoaméricaine extrêmement influente, célèbre pour ses romans et nouvelles qui dépeignent de manière lucide et souvent sombre la vie à Shanghai et Hong Kong pendant les années de guerre et l’après-guerre. Elle est une sorte d’ambassadrice littéraire d’un certain Shanghai et Hong Kong d’antan que l’on fantasme encore aujourd’hui. Qui plus est, les écrits d’Eileen Chang sont connus pour leur exploration des profondeurs psychologiques de ses personnages, souvent empreintes de mélancolie, de désillusion et de relations complexes. Ces thèmes font écho à la propre sensibilité de Liu Ye, qui, derrière des apparences innocentes, explore souvent la solitude et la nostalgie dans ses peintures. Elle représente une certaine modernité chinoise, un pont entre l’Est et l’Ouest, ce qui est une constante dans l’œuvre de Liu Ye.

© Liu Ye

© Liu Ye  © Liu Ye

© Liu Ye  © Liu Ye

© Liu Ye  © DP

© DP On retrouve également beaucoup plus d’objets symboliques dans cette période : des bateaux, des fleurs, des épées, des cœurs, qui ajoutent une dimension narrative et allégorique à ses compositions. L’emploi des couleurs vives se confirme aussi ; une sensation de solitude, de nostalgie et parfois de légère tristesse émane de ses œuvres, invitant le spectateur à une introspection. Mondrian, quant à lui, demeure une influence persistante, il reste une « muse » pour Liu Ye. Ce dernier continue de placer les compositions géométriques de Mondrian dans des scènes figuratives, commentant le rôle de l’artiste dans la société et la tension entre l’idéologie rigide et la créativité individuelle.

Une autre figure tient au cœur de votre serviteur (écrivant ces quelques lignes) : il s’agit de l’actrice chinoise Ruan Lingyu (1910–1935). Figure de proue du cinéma chinois de la fin des années 1920 et années 1930. L’intérêt de Liu Ye pour Ruan Lingyu est profondément lié à sa propre sensibilité artistique et à sa fascination pour des figures emblématiques qui portent en elles une certaine mélancolie, une innocence perdue, ou un destin tragique. Ruan Lingyu était tout cela à la fois. Elle est devenue une superstar du cinéma muet chinois à l’âge de 19 ans et a été surnommée la « Greta Garbo » chinoise. Sa vie est marquée par une vie amoureuse malheureuse dont les médias se sont repaît et elle se suicide à l’âge de 24 ans, le 8 mars, journée internationale de la femme. Ainsi, la figure de Ruan Lingyu, avec sa beauté fragile et son sombre destin, résonne parfaitement avec les thèmes du peintre. Elle est une forme d’innocence brisée et de vulnérabilité face au monde extérieur, des motifs récurrents chez l’artiste. En la peignant, Liu Ye rend également hommage à cette icône et évoque une période révolue du cinéma chinois, empreinte de nostalgie. Enfin, Liu Ye excelle à créer des œuvres où l’apparente simplicité ou innocence des sujets cache une complexité émotionnelle, ce qui est très pertinent pour le portrait de Ruan Lingyu qui, derrière son inoubliable sourire, cache une âme blessée.

L’artiste prendra également les pinceaux pour réaliser un portrait d’autres figures de la culture chinoise comme Zhou Xuan (chanteuse) ou bien encore de Maggie Cheung (actrice hongkongaise) qui reprendra le traits de Ruan Lingyu pour le film Center Stage de Stanley Kwan. Une boucle est bouclée.

© Liu Ye

© Liu Ye Depuis 2010, la carrière de Liu Ye s’épanouit dans une phase de consolidation et de raffinement de son langage artistique singulier, le positionnant clairement comme une figure majeure de l’art contemporain à l’international. Ainsi, ses compositions épurées et ses aplats de couleurs vives continuent d’être les couches mouvantes d’une narration mélancolique. L’artiste explore toujours plus encore l’univers de l’enfance, source de sa « bitter sweet symphony » (comme le chante The Verve) et a perfectionné son dialogue unique entre abstraction et figuration, intégrant harmonieusement des motifs géométriques à des scènes intimistes ou des portraits poignants. Ces dernières années ont été ponctuées par des expositions personnelles majeures dans des galeries de premier plan comme David Zwirner à New York et Londres, ainsi que des présentations significatives dans des institutions telles que la Prada Rong Zhai à Shanghai ou la Mondriaan House, soulignant l’hommage continu à Mondrian qui le lui rend bien. Son succès sur le marché de l’art a atteint de nouveaux sommets, ses œuvres figurant régulièrement parmi les plus prisées lors des ventes aux enchères internationales, témoignant de l’attrait universel de son art. En quête d’un langage universel, Liu Ye cherche à exprimer la complexité et la richesse de l’Homme à travers une esthétique à la fois ludique, contemplative et profondément personnelle, où la beauté, la poésie et la tristesse se conjuguent pour délivrer un message artistique d’une rare éloquence.